教育実習での児童生徒へのプレゼント10選|しおり・折り紙・キーホルダーほか

「教育実習で児童や生徒にプレゼントをあげたいけど、何をあげればいいかな?」

「簡単だけど気持ちを伝えられるものがいいな」

と思っている教育実習生も多いのではないでしょうか。

教育実習が終盤に近づくと、「どのようにクラスの子達とお別れをしようか」と考えますよね。

中には、児童生徒にプレゼントをあげたいと考える実習生も多いですが、プレゼント作成に時間がかかりすぎてしまうのは嫌ですよね。

この記事では、教育実習での児童生徒へのプレゼントアイデア10選について、「作りやすさ」「喜ばれやすさ」にも触れながら紹介します。

また、教育実習中に児童生徒にプレゼントをあげたい場合の注意点にも触れています。

- 教育実習で児童生徒にプレゼントするときの5つの注意点

- 児童生徒1人1人へのプレゼントアイデア7選

- クラスに1つのプレゼントアイデア3選

記事を読むことで、教育実習で児童生徒に何をプレゼントしたらいいのか決められるようになりますよ。

あわせて読みたい(タップで閉じる)

教育実習で児童生徒にプレゼントをするときの注意点

教育実習の児童生徒へのプレゼントアイデアを見ていく前に、まずは注意点から確認しておきましょう。

5つの注意点を意識しておかないと、せっかくのプレゼントが台無しになってしまうかもしれませんよ。

注意点①:【大前提】プレゼントはあげなくてよい

いきなり出鼻をくじくようなことを言ってしまいますが、

そもそもの話、

教育実習生から児童生徒へのプレゼントは、基本不要です。いらないです。

「大学でプレゼントを渡すよう指導された」

「その学校の特性で毎年プレゼント渡しが恒例(暗黙の了解)になっている」

などでない限りは、プレゼントは準備しなくてよいと思っておきましょう。

教育実習の本務は、「授業づくり」「授業実践」「児童生徒との関わり方」を学ぶこと。

プレゼントづくりをするとなると、どうしても作成時間が必要なので、本務のための時間が圧迫されてしまいます。

本務に支障があるぐらいなら、プレゼントづくりは諦めたほうがよいでしょう。

「そうは言っても、共に過ごした子どもたちに感謝の気持ちを伝えたい…」

「査定授業も終わって時間的に余裕ができたから、子どもたちへ個別にプレゼントを作りたい」

という場合は、以下の注意点②〜⑤に気をつけながらプレゼント作成を行いましょう。

注意点②:担任(指導教官)に許可を取る

教育実習で児童生徒にプレゼントを準備する場合は、担任(指導教官)の先生に許可を取りましょう。

学校によっては、「教育実習生からのプレゼントは不可」という場合もあります。

また、どのようなプレゼントを渡す予定なのかも伝えましょう。

「文房具や消しゴムなど、個別にお金がかかるもの」の場合はNGだが、「メッセージカードや折り紙などのように手作りでお金がかからないもの」ならOK、ということもありえます。

- プレゼントを渡してもいいかどうか

- どのようなプレゼントを渡す予定か

の2点を必ず確認するようにしましょう。

注意点③:他の実習生と合わせる

同じ学校に教育実習生がいる場合は、相談して足並みを揃えるようにしましょう。

「3-2の教育実習生はプレゼントがあったのに、4-1の教育実習生は何もなかった!」などと不平不満が出る原因となります。

- どのようなプレゼントを準備するのか

を事前に相談して、プレゼントの内容に大きく差が出ないようにするのが無難です。

注意点④:お金をかけずにできるものにする

教育実習で児童生徒に渡すプレゼントは、お金をかけずに渡せるものにしましょう。

注意点②でも触れましたが、「えんぴつ」「消しゴム」「ペン」など、個別にお金がかかるようなプレゼントは望ましくありません。

(1人あたり200円として、30人クラスだと200円✕30人=6,000円の出費。1学生がそんな出費を出して、児童生徒にプレゼントをするのはふさわしくないので、絶対にしないように)

そうではなく、「手紙」「折り紙」など、あなたの気持ちを伝えられるプレゼントを準備しましょう。

具体的なプレゼントアイデアは、のちほど紹介しているので、そちらを確認してくださいね。

注意点⑤:簡単に作れるものにする

教育実習のプレゼントは、できるだけ簡単に作れるものにしましょう。

教育実習の目的は「授業づくり」「授業実践」「児童生徒との関わり方」を学ぶこと。

それなのに、児童生徒へのプレゼントづくりに時間をかけすぎて、

- 授業準備がおろそかになる

- 指導案の質が低下する

- 寝不足で児童生徒への対応が不十分になる

などのことが起きてしまうなら本末転倒です。それなら、プレゼント自体を渡さずに、教育実習の本務をまっとうしてください。

プレゼントするなら「簡単に作れるもの」を選んでくださいね。

【個別編】教育実習で児童生徒へのプレゼント7選

では、ここからは教育実習で児童生徒におすすめのプレゼント(個別プレゼント編)を紹介します。

それぞれの「作りやすさ」「喜ばれる度」も記載しているので、そちらも参考にしてみてください。

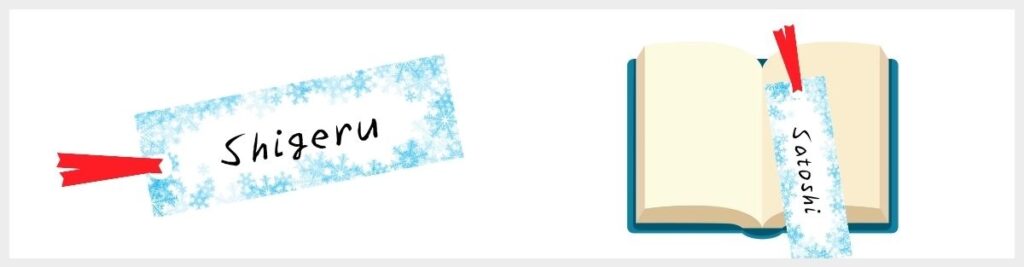

1.しおり(ラミネート)

| 作りやすさ | |

|---|---|

| 喜ばれる度 | |

| おすすめ学年 | 小学校〜高校までOK |

個人的にもっともおすすめのプレゼントが「しおり」です。

私が指導教官として教育実習を受け入れたとき、教育実習生が子どもたちにプレゼントとして渡していました。

しおりがおすすめの理由としては、

- 学校(特に小学校)では、図書の時間があるので全員しおりを使う

- 作り方が簡単

- アイデア次第でいろんなしおりが作れる

- ラミネーターは学校にあるのでそれを使えばOK

などがあります。

そして何よりも、当時の私のクラスの子達(小学校3年生)がしおりをもらって大喜びをしていたこと。

6年生まで大事に使っていた子も多かったです。

しおりのデザインは、アイデア次第でいろんなものを作れます。

- Canva等のデザインツールで作ったものに手書きメッセージ

- 座右の銘を書く

- 一言メッセージを書く

- 学級目標を書く

- その子の名前入りのしおりにする

- 似顔絵を書く

- 得意なイラストを書く

- 漢字のプレゼントをする

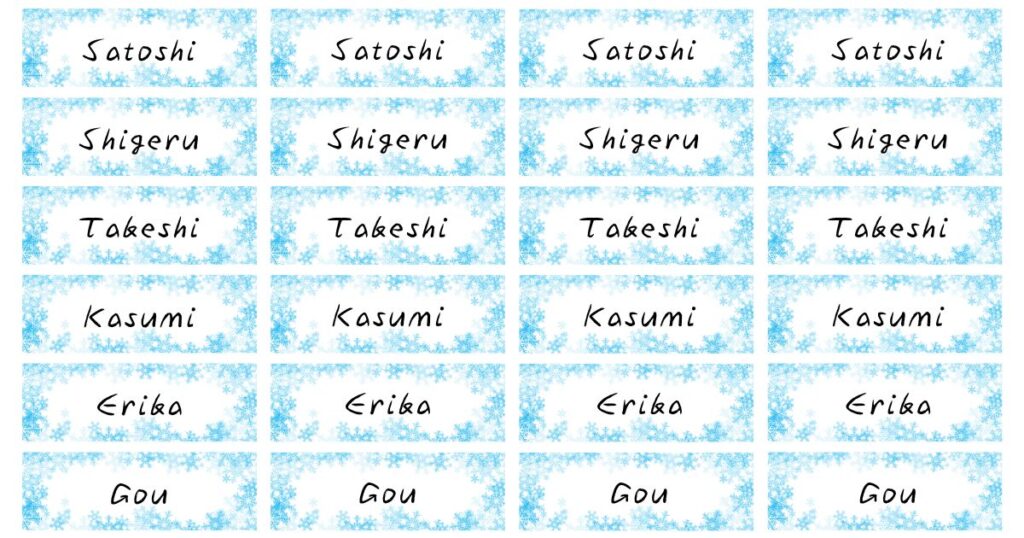

作り方も簡単で、Canvaやパワーポイントなどを使って以下のようなしおりのデザインを作成し↓

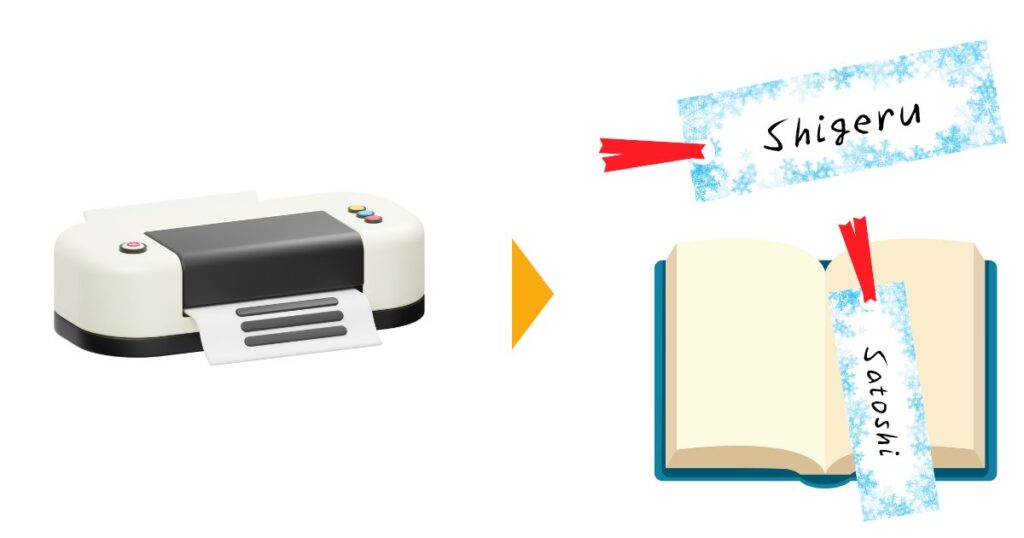

あとはラミネートをかけて、1つ1つ切り分ければ完了↓

(穴あけパンチで穴を開けて、リボン結べばカンペキですね)

※ラミネートの角が尖っていると怪我をしやすいので、丸く切っておきましょう

※例では「名前」にしましたが、座右の銘を書いたり似顔絵を書いたりしてアレンジするといいですね

2.名前キーホルダー(ラミネート)

| 作りやすさ | |

|---|---|

| 喜ばれる度 | |

| おすすめ学年 | 小学生〜中学生 |

こちらも、「1.しおり」と同じ方法でかんたんに作れます。

ブックバックや体操服バックなどに付けられる、ラミネート加工した名前キーホルダー。

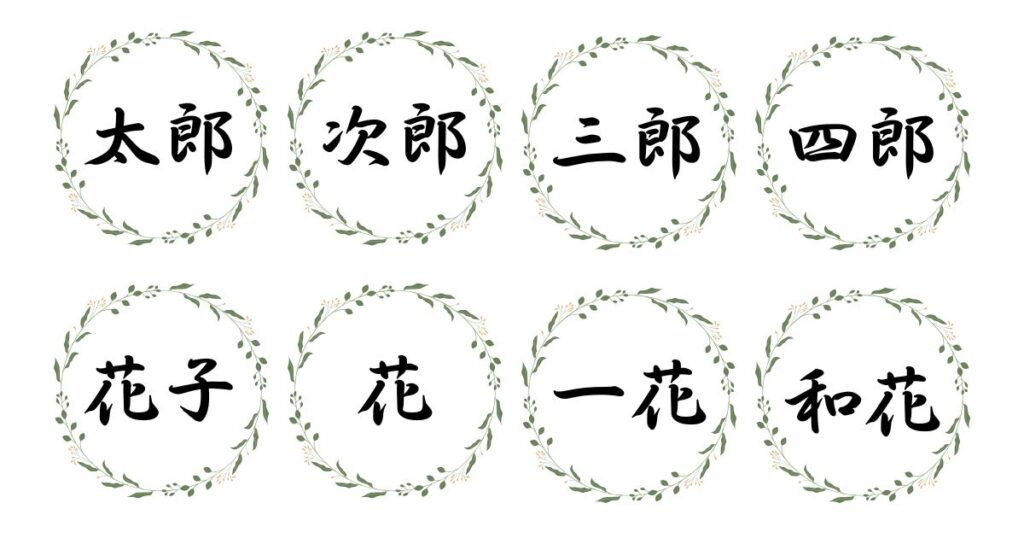

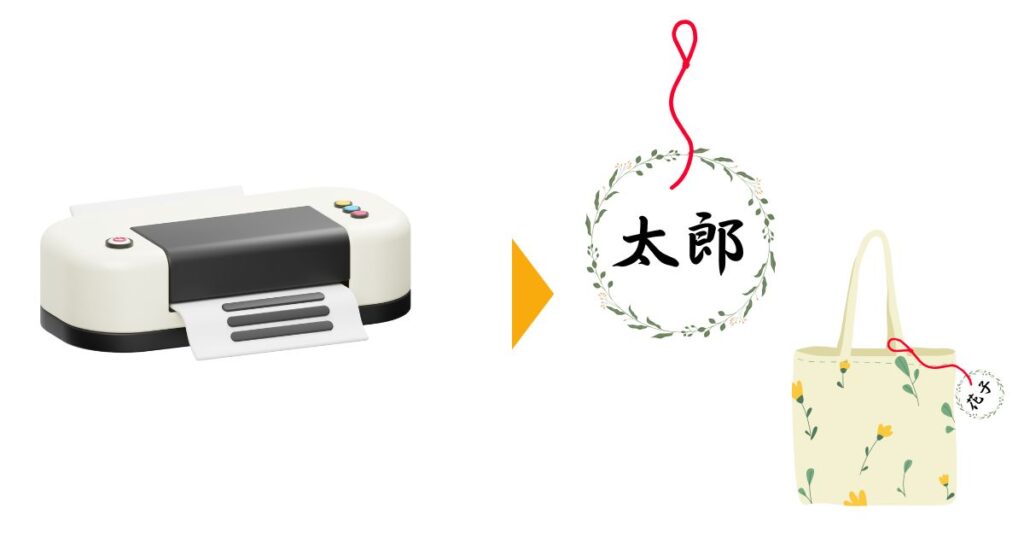

作り方はしおりと同様、Canvaやパワーポイントなどを使って以下のようなデザインを作成し↓

あとはラミネートをかけて、1つ1つ丸く切り分ければ完了↓

(穴あけパンチで穴を開けて、リボン結べばカンペキですね)

今は「名前」を例にしましたが、座右の銘を書いたり似顔絵を書いたりしてアレンジするといいですね。

習字が得意な人なら、墨でかっこよく書いたりすると喜ばれますよ。

(英語の先生なら筆記体でかっこよく書いてあげるのもいいかも)

3.折り紙

| 作りやすさ | |

|---|---|

| 喜ばれる度 | (中学生以降は〜) |

| おすすめ学年 | 小学生 |

折り紙のプレゼントは、小学校では「ザ・定番」というイメージがありますね。

ネットやYouTubeで検索したら、いろんな折り紙の折り方が検索できるので、クラスの子たちが喜びそうなものを選ぶと良いですね。

定番なのは、

- メダル

- 花

- キャラクター

あたりでしょうか。

少し難しそうですが、ランドセルなどを折ると小学生は喜びそう↓

(30人以上のクラスだと作るの大変そうなので却下になりそうですが…)

中にミニメッセージカードをいれると、さらに嬉しいですね。

あと、折り紙で作れるしおりもおすすめです↓

ねこのしおりも作れるみたいです(かわいい)↓

折り紙は、折ったものをただあげるのではなく、一言メッセージを添えてあげると、喜んでもらえますよ。

4.メッセージカード

| 作りやすさ | |

|---|---|

| 喜ばれる度 | |

| おすすめ学年 | 小学生〜高校生 |

こちらは定番の「メッセージカード」です。

児童生徒一人ひとりに、教育実習での思い出や激励の一言などを書いて、個別に渡します。

メッセージカードは100均に行けば手に入るので、材料に困ることもありません。

メッセージカードはサイズ的にもそこまで多くの文量を書かなくていいので、取り組みやすいでしょう。

(30人以上のクラスだとまぁまぁ大変になりますが…)

私が教育実習に行ったときは、メッセージカードを書いて個別に渡しました。

メッセージカードの例文が見たい方はこちら↓

5.一人ひとりへの手紙

| 作りやすさ | |

|---|---|

| 喜ばれる度 | |

| おすすめ学年 | 小学生〜高校生 |

こちらも定番の「手紙」です。

一人ひとりの子にたくさんのメッセージを残したい時におすすめ。

メッセージカードよりもサイズが大きいので、制作時間は多くかかってしまいますが、喜ばれる度はアップします。

…が、クラスの人数が多いと難しいので、

- クラスの人数が少ない→手紙

- クラスの人数が多い→メッセージカード

などと使い分けてもいいかもしれませんね。

児童生徒への手紙の例文が見たい方はこちら↓

6.漢字のプレゼント

| 作りやすさ | |

|---|---|

| 喜ばれる度 | |

| おすすめ学年 | 小学生高学年〜高校 |

児童生徒一人ひとりに合った漢字(と由来)を考えてプレゼントします。

教育実習で児童生徒と関わるときに、「この子にぴったりな漢字は何かな?」と考えながら過ごし、毎日2〜3人ずつ漢字を決めていきます。

漢字プレゼントは、私が6年担任をしたときに子どもたちにしたことがあります。

卒業後も年賀状のやり取りをしていた教え子から、

「先生にいただいた漢字のように、毎日”笑”顔ですごしてます」

などとメッセージをもらうこともありました。

やってみた感想としては、

- 子どもたちは喜んでくれる(小6の場合)

- プレゼントする漢字を探すのが結構難しい

- その漢字にマイナスイメージがついていないか調べる必要あり

といったところでしょうか。

漢字をうまく選べそうなら、やってみてもいいかもしれませんね!

また、漢字だけでプレゼントしてもOKですし、これまでに紹介した「しおり」「名前キーホルダー」「メッセージカード」などと組み合わせるのもおすすめです。

7.イラスト

| 作りやすさ | (人による) |

|---|---|

| 喜ばれる度 | |

| おすすめ学年 | 小学生〜中学生 |

絵を書くのが得意な人であれば、イラストをプレゼントするのもいいですね。

私が今まで見たことあるのは、

- 児童生徒の一人ひとりの似顔絵(デフォルメ)

- 好きなキャラクターのイラスト(事前に一人ひとりに好きなキャラクターを聞いておく)

- 自分の似顔絵から吹き出しを出して一言メッセージ

ですね。

イラストだけでプレゼントしてもOKですし、これまでに紹介した「しおり」「名前キーホルダー」「メッセージカード」などと組み合わせるのもおすすめです。

【クラスに一つ編】教育実習で児童生徒へのプレゼント3選

続いて、教育実習で児童生徒におすすめのプレゼント(クラスに一つ編)を紹介します。

「個別に作る時間はないけど、クラスに一つ何かプレゼントしたい…」

というときにおすすめです。

それぞれの「作りやすさ」「喜ばれる度」も記載しているので、そちらも参考にしてみてください。

1.手紙を読む

| 作りやすさ | |

|---|---|

| 喜ばれる度 | |

| おすすめ学年 | 小学生〜高校生 |

クラスへのプレゼント1つ目は「手紙を読む」です。

定番中の定番。

おそらくほとんどの教育実習生が「手紙を読む」をして、最後お別れをしているのではないでしょうか。

教育実習中の楽しかった出来事や、一番心に残っている思い出、今後の自分の目標などを入れた内容にすると、児童生徒も興味を持って聞いてくれます。

もっともシンプルで、児童生徒にも喜ばれるのでおすすめです。

また、手紙を読んだあと、担任の先生にその手紙を渡しておけば、数週間は教室に掲示してくれるので、子どもたちがあとから読み返してくれますよ。

教育実習の児童生徒への手紙のメッセージ文例は、こちらでたくさん準備してます↓

2.歌のプレゼント

| 作りやすさ | 楽器が得意なら |

|---|---|

| 喜ばれる度 | |

| おすすめ学年 | 小学生 |

クラスへのプレゼント2つ目は「歌のプレゼント」です。

ギターが弾ける人や、音楽が得意な人は、サクッと歌えていいかもしれません。

そのとき流行りの曲を歌ってもいいですし、

「クラスの歌」が決まっている学級なら、あなたが演奏(弾き語り)をして、みんなで合唱してもいいかもしれません。

また、しんみりした雰囲気が苦手な人は、おもしろ音楽ネタをやってもいいかもしれませんね。

(これは教育実習ではありませんが)私は、毎学期開催しているクラスのお楽しみ会で、テツandトモの「なんでだろう〜」を替え歌して「6の3なんでだろう〜」みたいな感じにして、クラスのあるあるネタを歌ってます。

小学生相手なら、これが大ウケ!

「教育実習なんでだろう〜」みたいな感じで、自分の緊張したときの気持ちや、失敗エピソードなどを歌にすると、盛り上がると思います。

コードも「Am」「Dm」「E7」の3つだけなので、ギター弾ける人ならかんたん。

教育実習の締めでやるのは勇気がいるかも知れませんが、盛り上げるの大好きな人はやってみてもいいかもしれませんね。

(担任の先生に、事前にやっていいかどうかの許可を取ってくださいね…!!)

3.思い出日めくりカレンダー

| 作りやすさ | |

|---|---|

| 喜ばれる度 | |

| おすすめ学年 | 小学生〜中学生 |

クラスへのプレゼント3つ目は「思い出 日めくりカレンダー」です。

教育実習の思い出を日めくりカレンダーにして、教室にプレゼントします。

これも、私が教育実習のときに制作したのですが、

…それはそれは大変でしたw

私は教育学部。主免実習では附属小学校へ行き、各クラスに5人ずつ実習生が配置されていました。

4週間の実習だったので、

「毎日の思い出を絵日記として描き、最終日に日めくりカレンダーとして渡そう!」

と話し合いで決まり、5人日替わりで絵日記を書くことに。

教育実習中に、1人6回(31枚必要だったため)の絵日記を書いたのですが、それがまぁ大変でした。

査定授業が近くなって授業準備が忙しくなると、絵日記を描いている暇がなく、最後にまとめて数日分の絵日記を一気に描くハメに…。(夏休みの宿題を最終日に一気に終わらせるアレと同じですね…)

クラスの5人の教育実習生がいたからなんとかなりましたが、1人で教育実習に行く場合は、「絵日記風 日めくりカレンダー」はかなり大変なので、やめておいたほうがいいかも(?)しれませんね。

教育実習のプレゼントによくある質問

教育実習では児童生徒にプレゼントは必ず渡さなければいけませんか?

いいえ、プレゼントは必須ではありません。むしろ、教育実習の本来の目的である授業づくりや実践、児童生徒との関わり方を学ぶことを優先すべきです。プレゼント作りに時間をとられて本務に支障が出るようであれば、プレゼントは控えましょう。

教育実習で児童生徒にプレゼントを渡す前に確認すべきことは何ですか?

以下の2点を必ず担任(指導教官)に確認してください。

・プレゼントを渡してもよいかどうか

・どのようなプレゼントを渡す予定なのか

また、同じ学校に他の実習生がいる場合は、プレゼントの内容について相談し、足並みを揃えることも大切です。

教育実習での児童生徒へのプレゼントは、「個別」と「クラス全体」どちらがいいですか?

時間や状況に応じて選びましょう。

個別プレゼントは一人一人に向けた気持ちを伝えられる利点がありますが、準備に時間がかかります。

クラス全体へのプレゼントは比較的手間が少なく、全員で共有できる思い出を作れます。

まとめ:教育実習の児童生徒へのプレゼントは「かんたん」で「気持ちのこもったもの」が◎

教育実習での児童生徒へのプレゼントについて紹介してきました。

まとめると、

- プレゼントを渡す際の基本的な注意点

- そもそもプレゼントは必須ではない – 本務の妨げにならないことが大前提

- 担任(指導教官)の事前許可を必ず得る

- 同じ学校の実習生と内容を揃える

- お金をかけない手作りのものを選ぶ

- 作成に時間がかかりすぎないものにする

- 個別プレゼントのアイデア

- しおり(ラミネート) – 作りやすく実用的で高評価

- 名前キーホルダー – しおりと同様に手軽に作成可能

- 折り紙 – 特に小学生に人気

- メッセージカード – 定番で取り組みやすい

- 手紙 – 時間はかかるが感動を与えられる

- 漢字のプレゼント – 一人一人に合わせた選択が重要

- イラスト – 絵が得意な人向け

- クラス全体へのプレゼント

- 手紙の朗読 – 最もシンプルで効果的

- 歌のプレゼント – 音楽が得意な人向け

- 思い出日めくりカレンダー – 手間はかかるが印象に残る(?)かも

教育実習の本務である授業準備や生徒との関わりを最優先としながら、余裕がある場合にのみプレゼントを検討するようにしましょう。

プレゼントを贈る場合は、お金をかけず、シンプルで心のこもったものを選びましょう。

教育実習「ノウハウカテゴリ」には、以下の記事があります。

気になる記事をタップで読んでみよう↓

\まとめ記事はこちら/

個別記事