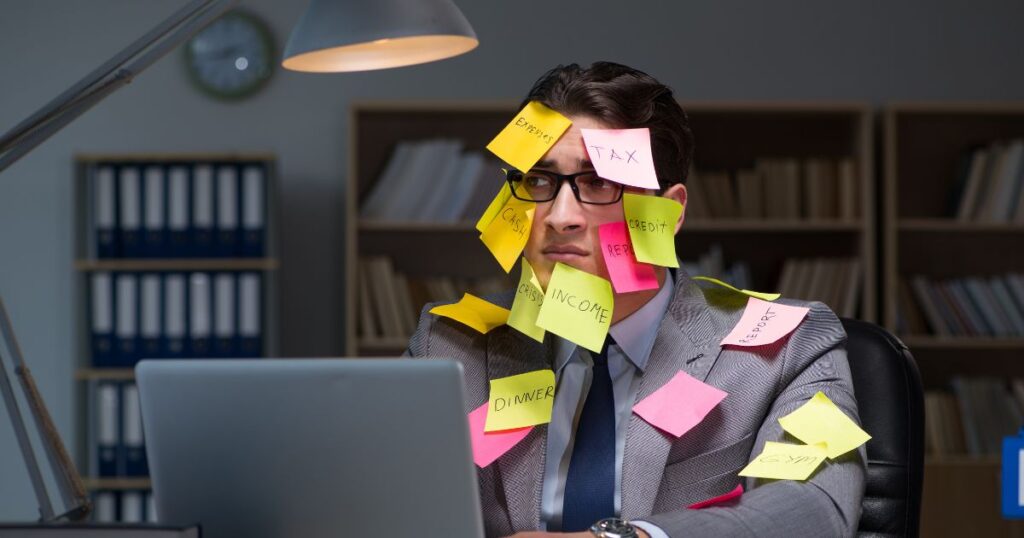

教育実習は寝れないってホント?睡眠時間を確保するための5つの心得

「教育実習って忙しすぎて寝れないってホントかな?」

「睡眠時間取れないってマジで無理なんだけど…」

と思っている教員志望の学生さんも多いのではないでしょうか。

教育実習中は、授業準備や実習日誌の作成など、やるべきことが山積みです。

場合によっては、深夜まで作業に追われることも…。

この記事では、教育実習中になぜ寝られないのか、睡眠不足がもたらす影響、そして睡眠時間を確保するための具体的な方法について解説します。

- 「教育実習は忙しくて寝れない」は本当か?

- 教育実習で寝れないとヤバい5つの理由

- 教育実習で睡眠時間を確保する5つの心得

記事を読むことで、教育実習で寝れない理由や、睡眠時間を確保する心得・方法がわかるようになりますよ。

あわせて読みたい(タップで閉じる)

教育実習は忙しすぎて寝れないってホント?

結論から言うと、

本当です。

多くの教育実習生は、忙しすぎて、十分な睡眠時間を確保できないまま実習を乗り切っています。

私の場合、4週間の小学校実習で、平日は平均3〜4時間ほどの睡眠時間でした。

査定授業の準備では、1時間30分睡眠だったことも…。

教育実習中に会った知人からは「うわ…。ゲッソリしているけど大丈夫?」と心配されるほどでした。

なぜ、それほどまでに睡眠時間が取れないのでしょうか。

教育実習中に寝れない3つの理由を紹介しますね。

寝れない理由①とにかくすることが多い

教育実習中は、とにかくすることが多いです。

- 教育実習日誌

→毎日1ページびっしり書かなければならない - 授業づくり

→まず、授業づくりに必要な「学習指導要領解説」の解読が困難

→授業の経験が少ないので、どのように授業を組み立てればいいのかがわからない

→結果、時間だけがすぎていく - 指導案作成

→指導案の書き方が難しく、作成に時間がかかる

→作成しても、作り直しになる可能性あり - 児童のノート・プリントへのコメント記入

→1クラス30人だとしたら、1人2分でコメント書いて1時間

しかも、どれも慣れない作業の連続。

やることが多いのに、1つ1つの作業に時間がかかるため、睡眠時間が削られてしまうのです。

寝れない理由②指導案作成が大変

教育実習で最も時間がかかる作業の1つが「指導案作成」。

指導案は授業の質を高めるために重要です。

…が、それを書き上げるのに時間がかかるんですよね。。。

特に、教育実習で「初めて指導案を書きます!」という人にとっては、書き方が意味不明すぎて、ただただ時間だけが過ぎていく…というケースも多いです。

指導案作成は、授業経験が豊富な教員でさえ、作成にある程度まとまった時間が必要なので、それを教育実習生が作成するのは大変ですよね。(しかも、数週間のうちに数本も)

指導案作成に役立つ情報は、こちらの記事で紹介しているので、合わせてチェックしてみてくださいね↓

寝れない理由③授業準備には終わりがない

寝れない理由3つ目は、「授業準備に終わりがないこと」が挙げられます。

授業をつくるとき、教員はいろんな準備・工夫をして、児童生徒の理解を深めることができます。

例えば、

- 学習プリントの作成

- ヒントカードの準備

- 効果的な板書計画

- 思考を深める発問の検討

- 掲示物の作成

- 教材の拡大印刷

などなど。

もちろん、これらの準備は、やればやるだけ児童生徒の理解を深められるかもしれません。

そのため、真面目で子ども思いの先生ほど「まだまだ多くの準備・工夫をしなきゃ!」と頑張りすぎてしまいます。

しかし、授業準備で完璧を求めるのは現実的ではありません。…というか無理です。

なぜなら、その1時間以外にも、進めるべき授業がたくさんあるから。

つまり、どこかで「授業づくりの妥協ライン」を設定する必要があるのです。

その「どこで妥協するか」判断が難しいため、教育実習生は、必要以上に授業準備に時間をかけてしまう場合が多いのです。

授業準備に時間をかけすぎるあまり、睡眠時間が減ってしまうケースが多発しています。

教育実習で寝れないとヤバい3つの理由

教育実習で寝れないとヤバい3つの理由を見ていきましょう。

①授業の質が落ちる

教育実習中の睡眠不足がヤバい理由1つ目は、授業の質が落ちるということ。

睡眠不足は思考力と判断力を低下させます。

そのため、

- イメージしていた授業の流れと違うことをやってしまった

- 児童生徒の予想外の反応に、ちゃんと対応できなかった

- うまく児童生徒の発言を拾えずに、一方通行の授業をしてしまった

など、授業中の臨機応変な対応を難しくさせます。

授業実践がある前日などは、睡眠時間が確保できるよう計画的に準備を進めたいですね。

②頭が回らず、作業効率が下がる

睡眠不足による集中力の低下は、指導案作成や教材研究などの作業効率も大きく下げます。

その結果、普段なら1時間で終わるようなことも、2時間、2時間30分、、と余計に時間がかかってしまいます。

すると、

作業時間が伸びる→睡眠時間が減る→集中力の低下→作業時間が伸びる→睡眠時間が減る→…

という負のループに陥ってしまうのです。

負のループに入ってしまわないよう、睡眠時間も上手く確保したいところです。

③最悪の場合倒れる

私の先輩に、教育実習中倒れてしまった人がいました。

原因は、連日の寝不足の状態で、昼休みに子どもと全力で走り回ったことでした。

倒れるまで自分を追い詰める必要はありません。

少しぐらい出来ていない部分があっても、勇気を出して睡眠時間を取るようにしましょう。

寝不足の日が続くと、朝起きられずに遅刻してしまうリスクも上がります。

もし、教育実習で遅刻してしまった場合の対処法が気になる方はこちら↓

教育実習で睡眠時間を確保するための5つの心得

では、睡眠時間を確保するためにはどうすればよいでしょうか。

ここでは、睡眠時間を確保するための5つの心得について紹介します。

心得①:見通しを持って準備を進める

「教育実習前に何も準備してなかったら、実習中かなりヤバかった」

「教育実習前半は余裕だったのに、後半忙しすぎて倒れるかと思った」

というのは、よくある話。

このようなことを避けるためには、見通しを持って準備を進めることが大切です。

教育実習中に、特に時間がかかる作業として以下のものがあります。

- 指導案作成

- 授業準備

- 児童生徒へのプレゼント作成

(渡す場合のみ)

この3つさえ事前に準備できていれば、睡眠時間を確保しやすいです。

なので、

「教育実習が始まる前に授業単元がわかったから、実習が始まる前に査定授業の指導案を作成しておこう!」

「最終日、子どもにあげるプレゼントは折り紙に決めておこう。教育実習が始まる前に、クラスの人数分の折り紙を折っておいて、後はメッセージを書くだけの状態にしておいたらラクだな。」

「教育実習初日終了!今日は特にすることがないから、今のうちから査定授業の指導案作成を進めておこう」

といったように、先を見越して早め早めに準備を進めておきましょう。

教育実習は事前に準備が9割です。

当ブログでは、教育実習の準備に役立つ記事が揃っているので、事前に読んで準備をしておきましょう。

教育実習の指導案作成についてはこちら↓

教育実習の児童生徒へのプレゼント準備はこちら↓

心得②:授業づくりでは優先すべきは、細部ではなく全体の流れ

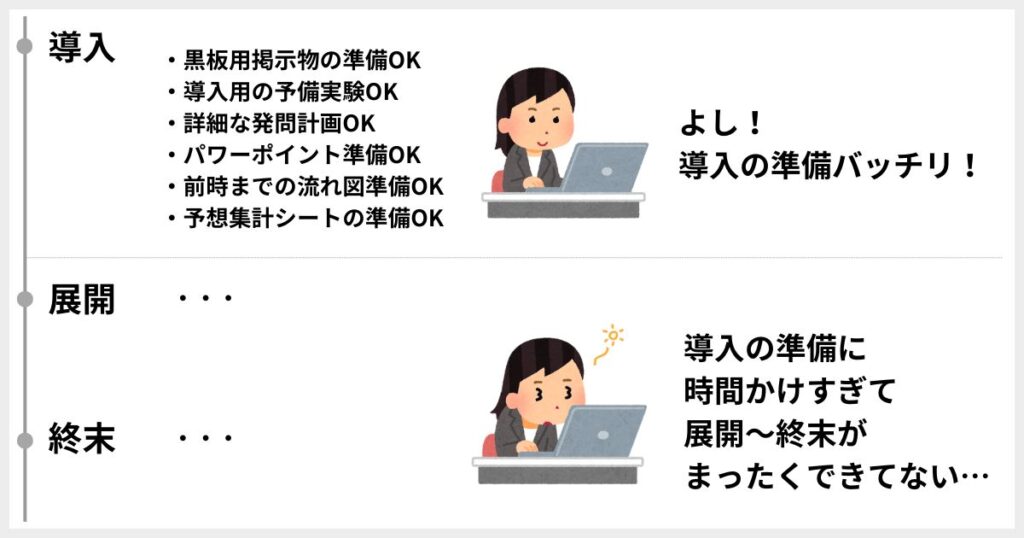

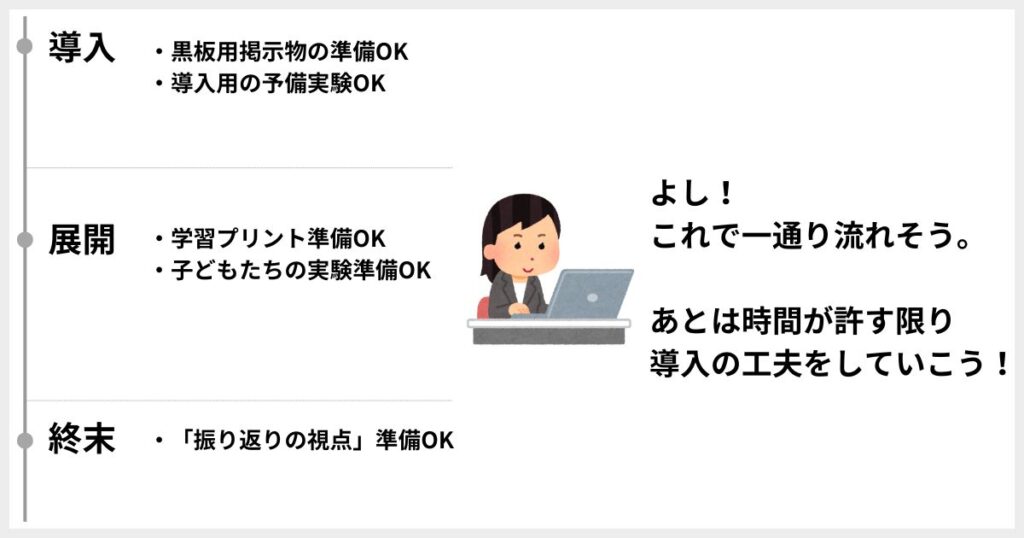

教育実習生でよくありがちな話として、

「授業の導入部分までは準備できたけど、展開〜終末の流れがまだできていません」

というものがあります。

確かに、授業の導入部分は大切です。

しかし、だからといって、導入部分だけ完璧に準備をしていたとしても、展開〜終末の流れが作れていなければ、授業は成立しません。

「細部」の準備にとらわれすぎると、授業づくりは失敗してしまうのです。

授業の準備時間が限られている教育実習がすべきなのは、

- まずは全体の流れを完成させる

(6割の完成度でかまわない) - 次に、細部の作り込みをする

という流れで授業を作ること。

そうしなければ、いつまで経っても授業が完成せず、細部にこだわりすぎるため時間ばかりが過ぎていくので、睡眠時間がどんどん削れていきます。

まずは、最低限授業ができるよう全体の流れを完成させる。

あとは、できる範囲で細部の作り込みをする。

「全体→細部」を意識して授業づくりをして、時間をかけすぎないようにしたいものですね。

心得③:「できる分だけにする」という意識を持つ

授業づくりは、やろうと思えば何時間でも、何十時間でも、無限に時間をかけることができます。

「学習プリントを作ったほうがわかりやすいな」

「パワーポイントで繰り返し練習できるようにしよう」

「わからない子用にヒントカードを作ろう」

「黒板の掲示物があった方が見やすいかな」

「自分の考えを示す色別の付箋を準備しよう」

「覚えやすいようにゴロ合わせて考えて…っと」

こういった、授業のアイデアをすべて準備するのは無理です。

でも、教育実習中だと「子どものために全部やらなきゃ!」と、準備しすぎてしまう実習生も多くいます。

時間と体力の限界も考えて、「最低限どの教材・教具があれば授業が流れるかな?」という視点で、準備物を絞ることも重要です。

心得④:「寝不足は子どもに悪影響」を理解しておく

睡眠不足は、子どもに悪影響を与えます。

なぜなら、寝不足の状態は、教員(教育実習生)のイライラしやすさ・対応力・判断力に影響を与えるから。

寝不足の状態だと、

- 些細なことでイライラしやすくなる

→普段なら受け流せるようなことも、イライラしてしまい、無駄な叱責が増える

→児童生徒との関係が作りづらくなる - 適切な指導のタイミングを逃す

→イライラや叱責により、児童生徒や教室の雰囲気が悪くなると、適切なタイミングでの指導ができなくなることがある - 児童生徒の発言への上手い切り返しができなくなる

→寝不足による判断力の低下により、授業中の児童生徒の発言に上手く切り返すことができなくなる

といったように、色んな場面での指導に影響が出てしまいます。

寝不足の状態は、思った以上に児童生徒へ悪影響を与えます。

6時間以上の睡眠確保を目標に、「寝ることも仕事の一部」という意識を持って、早めに布団に入りたいですね。

心得⑤:土日は休養と来週の準備にすべてを注ぐべし

「土日ぐらいは遊びに行ってもいいかな?」

「休みの日は実習の準備したくない!」

と思っている人も多いかと思います。

…が、土日は休養と来週以降の準備をするのがよいでしょう。

教育実習は、1週目より2週目、2週目より3週目の方が忙しく、寝れなくなることが多いです。

平日の疲れを癒しつつ、計画的に次週の準備を進めることで、平日の負担を軽減できます。

教育実習で早く帰るコツを知っていれば、睡眠時間を確保することにつながります↓

また、教育実習日誌の書き方も抑えておけば、日々の日誌執筆時間が短縮できます↓

この記事で紹介した「5つの心得」と合わせて、実践してみてくださいね。

まとめ:教育実習で寝れないと悪影響だらけ。睡眠時間を確保する努力をしよう

教育実習中の睡眠時間の確保について紹介してきました。

まとめると、

- 教育実習で寝れない主な理由

- とにかく作業量が多く、全てが慣れない作業

- 指導案作成に非常に時間がかかる

- 授業準備に際限がなく、完璧を求めすぎてしまう

- 教育実習で寝れないとヤバい3つの理由

- 授業の質が著しく低下する

- 作業効率が下がり、負のスパイラルに陥る

- 最悪の場合、体調を崩して倒れる危険性

- 睡眠時間確保のための5つの心得

- 事前に見通しを持って準備を進める

- 授業づくりは全体の流れを優先する

- できる範囲で準備を絞り込む

- 寝不足が子どもに与える悪影響を理解する

- 土日は休養と翌週の準備に充てる

教育実習中は確かに忙しいですが、睡眠時間を削ることは自分の体調だけでなく、児童生徒への指導にも悪影響を及ぼします。

計画的な準備と優先順位づけを意識して、最低限の睡眠時間は確保するようにしましょう。

教育実習「Q&Aカテゴリ」には、以下の記事があります。

気になる記事をタップで読んでみよう↓

\まとめ記事はこちら/

個別記事