【保存版】教育実習のお礼状は4ステップでできる!完全マニュアル

「教育実習のお礼状って、何から始めればいいんだろう?」

「お礼状書くのってなんだかめんどくさそう…、わかりやすく解説してるページないかな…。」

と考えている方も多いのではないでしょうか。

お世話になった先生方へのお礼状作成。

普段お礼状を書く機会は少ないので、どんな準備をしてどう書いていけばいいのか悩みますよね。

でも実は、手順とやり方さえわかっていれば、お礼状をかんたんに作成することができるのです。

この記事では、教育実習のお礼状作成の4つのステップを、具体的にていねいに解説します。

- 教育実習のお礼状作り方4ステップ

- Step1:誰に書くか決める

- Step2:封筒・便箋・ペンを準備する

- Step3:お礼状を書く

- Step4:封筒に入れて投函する

- 教育実習のお礼状によくある質問

記事を読むことで、教育実習のお礼状を効率よく作成して、出すことができるようになりますよ。

当ブログでは、お礼状の書き方を6つの記事でフルサポートしています。

気になる記事をタップで読んでみよう↓

教育実習のお礼状づくり4ステップ

教育実習のお礼状は以下の4ステップですぐに出せます。

- 誰に書くかを決める

- 封筒・便箋・ペンを準備する

- お礼状を書く

- 封筒に入れて出す

それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。

STEP1:誰に書くかを決める

まずは、誰にお礼状を書くのかを決めましょう。

誰に書くのかが決まらないことには、便箋・封筒の枚数が何枚になるのかわからないですからね。

(大抵はセットになっているので、足りなくなることはありませんが、念の為…)

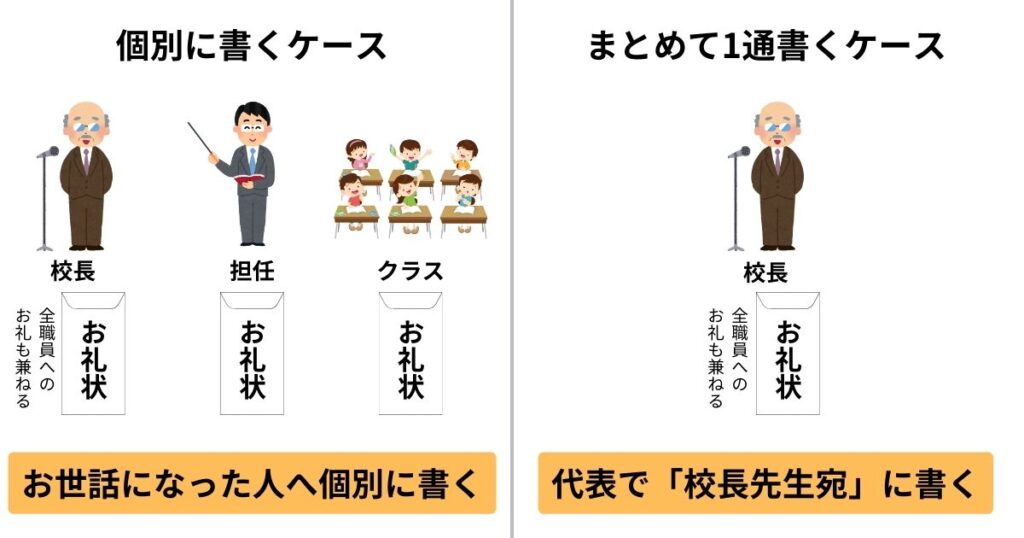

お礼状を誰に書くのかは、以下のどちらかになるケースが多いです↓

- 個別に書くケース

- お世話になった人に個別に書く

- 基本は「校長先生」「担任の先生」「クラスの児童生徒」の3通書けばOK

- まとめて1通書くケース

- 代表で「校長先生宛」に書く

誰に書いたらいいのか迷った場合は、「個別に書くケース」を選び、

- 校長先生(全職員へのお礼も兼ねる)

- 担任の先生

- クラスの児童生徒

の3通を書けば確実です。

(「担任の先生」と「指導教官」の先生が別の場合は、4通になります)

他にも、とてもお世話になった先生がいる場合は、プラスで書くようにしましょう。

お礼状を書く人数が決まったら、Step2「封筒・便箋・ペン」の準備をに進みましょう。

STEP2:封筒・便箋・ペンを準備する

続いて、お礼状に必要な封筒・便箋・ペンの準備をしましょう。

お礼状の「便箋・封筒」と「ペン」は、以下のものを選びましょう。

便箋・封筒

便箋がB5なら、封筒は長形4号を選びます↓

| 便箋 | 封筒 |

| サイズ:B5サイズ 向き:縦書き 色:白(柄入りを選ぶなら、控えめのワンポイント柄) 罫線幅:12mmがおすすめ | サイズ:長形4号 色:白(茶封筒はNG) 向き:縦書き封筒 |

おすすめの便箋・封筒セットはこちら↓

- セット商品だからサイズミスがなくて安心

- 誰でもきれいに書ける「秘密の下敷き」付き

(↑これがすごい!) - 便箋30枚、封筒8枚入りだから書き損じても安心

「校長先生」「担任の先生」「クラスの児童生徒」の3通分書くのであれば、書き損じたときのことを考えて、便箋10枚・封筒4枚以上ほどあれば安心ですね。

もちろん、近くの100均などでも揃うので、サイズ・向き・色を確認して購入しましょう。

教育実習お礼状の便箋・封筒の選び方や基準をさらに詳しく知りたい方は、こちらで確認↓

ペン

お礼状を書くペンは「本文用」と「封筒宛名書き用」で2本必要です。

簡単に解説しておくと、

- 本文用のペン

- 現代はボールペンで書くのが一般的

(昔は「万年筆」「毛筆」じゃなければならなかった) - 書きやすく、にじみにくいものを選ぶ

- 現代はボールペンで書くのが一般的

- 封筒用のペン

- 雨の日の配達で字がにじまないよう、耐水性のものを選ぶ

- 見やすいよう、太めのペンを選ぶ(1〜1.6mmほど)

というペンを選びましょう。

おすすめはこちら↓

\タップで切り替え/

本文用のペンには、水性と油性のハイブリッドインクを使ったエナージェルがおすすめ。

書きやすい&にじまないので、教育実習のお礼状の本文用にピッタリ↓

エナージェル0.7mmは、教員になってからも毎日大活躍するのでおすすめです!

教育実習のお礼状で使うペンについて詳しく知りたい方は、こちらで詳しく解説してます↓

便箋・封筒・ペンの準備ができたら、Step3へ進みましょう。

STEP3:お礼状を書く

「誰に書くか」が決まり、「便箋・封筒・ペン」の準備ができたら、お礼状を書いていきましょう。

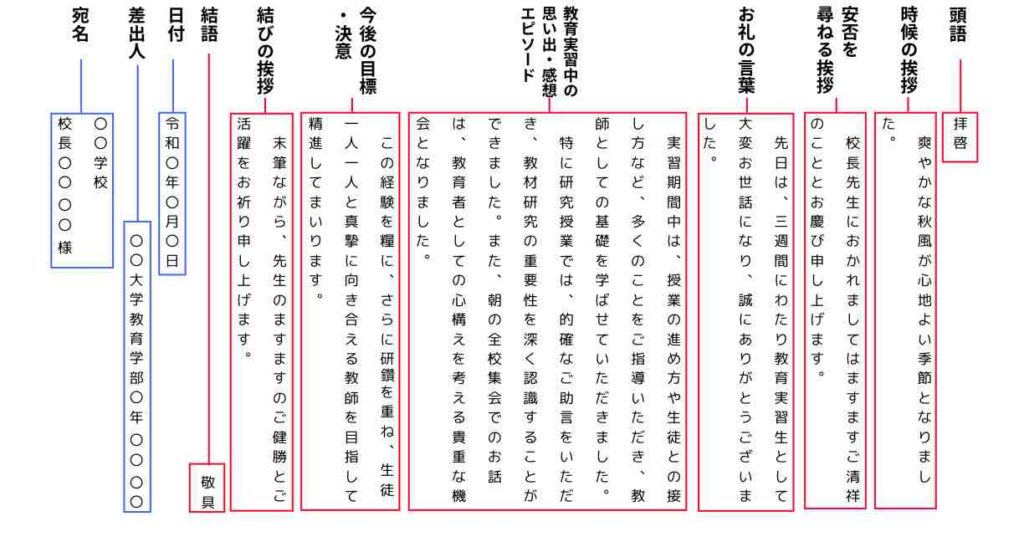

お礼状は、以下の構成で書きます。

- 頭語

- 時候の挨拶

- 安否を尋ねる挨拶

- お礼の言葉

- 教育実習中の思い出・感想・エピソード

- 今後の目標・決意

- 結びの挨拶

- 結語

その後に、以下の3つを書きます↓

- 日付

- 差出人名

- 宛名

…と、これだけではわかりにくいので1つ例文を出すと、以下のようになります。

- 頭語

→拝啓 - 時候の挨拶

→爽やかな秋風が心地よい季節となりました。 - 安否を尋ねる挨拶

→校長先生におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 - お礼の言葉

先日は、三週間にわたり教育実習生として大変お世話になり、誠にありがとうございました。 - 教育実習中の思い出・感想・エピソード

実習期間中は、授業の進め方や生徒との接し方など、多くのことをご指導いただき、教師としての基礎を学ばせていただきました。特に研究授業では、的確なご助言をいただき、教材研究の重要性を深く認識することができました。また、朝の全校集会でのお話は、教育者としての心構えを考える貴重な機会となりました。 - 今後の目標・決意

この経験を糧に、さらに研鑽を重ね、生徒一人一人と真摯に向き合える教師を目指して精進してまいります。 - 結びの挨拶

末筆ながら、先生のますますのご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。 - 結語

敬具

このように、

- 頭語

- 時候の挨拶

- 安否を尋ねる挨拶

- お礼の言葉

- 教育実習中の思い出・感想・エピソード

- 今後の目標・決意

- 結びの挨拶

- 結語

の構成で書くことで、お礼状を最後まで書くことができます。

「そうはいっても、具体的にどう書いたらいいのかわからない」

「校長先生宛・担任の先生宛・クラス宛の具体的な例文ってないの?」

と思っている人も多いことでしょう。

ご安心ください。

教育実習のお礼状書き方例文&テンプレの記事を読めば、

- 教育実習のお礼状書き方例文を10種類以上

- 校長先生向け例文・担任の先生向け例文

- クラス宛(小学生・中学生・高校生ごと)の例文

- 時候の挨拶・季節の挨拶例文

を紹介しています。

例文たっぷりなので、見るだけでお礼状を書けるようになりますよ↓

Step4:封筒に入れて出す

お礼状の本文を書き終わったら、封筒に入れてポストに投函しましょう。

封筒の書き方・入れ方で気をつけるポイントは、以下のとおり。

- 表面:宛名は住所よりも大きな字で書く

- 表面:切手の枚数は1枚が望ましい(多くても2枚)

- 裏面:郵便番号枠なしの場合は、中央に住所と名前を書く

- 裏面:封かん日を書く場合は左上

- 便箋は三つ折りにして入れる

- 封締めには「〆」を書く

…と文字を並べてみましたが、これだけじゃ訳わからないですよね。

教育実習お礼状の封筒の宛名の書き方・便箋の折り方入れ方については、以下の記事で【図解たっぷり】で紹介しているので、必ず見ながらチェックしてください↓

宛名の表記の仕方も載せているので、必ず読んでくださいね。

教育実習のお礼状によくある質問

教育実習のお礼状はいつまでに出せばいい?

お礼状は、教育実習後3日以内に出すようにしましょう。

遅くても、1週間以内には実習校に届くようにするといいですね。

教育実習のお礼状は出さなくてもいいの?

教育実習のお礼状は出したほうがいいです。

理由は3つ「先生方・児童生徒から喜ばれるから」「教員になってからも役立つスキルだから」「社会の常識を学ぶチャンスだから」。

教育実習お礼状の封筒・便箋のサイズと選び方は?

教育実習お礼状に適したペンの選び方は?

教育実習お礼状の封筒はまとめて入れる?分けて入れる?

教育実習お礼状の封筒は、原則、一人ひとり分けて入れます。

ただし、例外として「担任の先生向けお礼状」と「クラスの児童生徒用お礼状」は、担任の先生宛の封筒に同封してかまいません。

教育実習のお礼状の封筒は手渡ししてもいい?

はい。手渡しして大丈夫です。

教育実習が終わって1週間以内に、実習校へ直接出向く用事がある場合は、そのときに「教育実習のお礼状です。ありがとうございました。」と渡しましょう。

ただし、教育実習後1週間以内に、実習校へ行く用事がないのであれば、郵送で早めに送ったほうがよいです。(お礼状は、基本的に1週間以内に届けたほうがよいので)

まとめ:教育実習のお礼状は4ステップで完成!すぐに取り掛かろう

教育実習のお礼状作成の4ステップをまとめました。

- 「個別に出す」か「まとめて一通」

- 迷ったら「校長先生」「担任の先生」「クラスの児童生徒」の3通にしよう

教育実習のお礼状は、この4ステップですぐに作成することができます。

早めに取り掛かって作成し、1週間以内(理想は3日以内)に実習校へ送れるようにしましょう。

当ブログでは、お礼状の書き方を6つの記事でフルサポートしています。

気になる記事をタップで読んでみよう↓