【保存版】教育実習の研究授業でやってはいけない「5つの失敗行動」

「研究授業、どんな準備をすればいいんだろう?」

「失敗したくないけど、何に気をつければいいのかな…」

と不安に思っている教育実習生の方も多いのではないでしょうか。

教育実習の集大成となる研究授業(査定授業)は、多くの先生方が見に来るので、絶対に失敗したくないですよね。

でも、初めての研究授業は何をどうすればいいのか、わからないことだらけだと思います。

そこで、この記事では「研究授業でやってはいけない5つの失敗行動」を紹介します。

- 失敗しない指導案の作り方

- 大学の先生へのお願いの仕方

- 模擬授業のポイント

- 授業後の協議会ポイント

- 研究授業が終わったあとにすべきこと

5つの失敗行動を追うことで、教育実習の研究授業の流れがバッチリ理解できるようにまとめました。

最後まで読めば、研究授業を成功に1歩近けられますよ。

あわせて読みたい(タップで閉じる)

教育実習・研究授業の失敗行動①指導案をちゃんと作らずに授業をする

失敗行動1つ目は「指導案をちゃんと作らずに授業をする」ことです。

指導案を書くのはめんどくさいと感じるかもしれませんが、指導案を仕上げていく中で、授業の細やかなポイントや手立ての解像度が上がっていきます。

特に、学校での授業に慣れていない教育実習生は、入念に指導案作成を行い、準備を整えたいところですね。

ここでは、指導案作成〜指導案配布までの流れを確認しておきましょう。

指導案の書き方をしっかり学ぶ

「指導案なんて今までほとんど書いたことがないから書き方わからないよ…」

という人がほとんどでしょう。

だからこそ、この教育実習中に指導案の書き方をしっかり学びましょう。

実は、教員になってからは、じっくり指導案を書く時間(学ぶ時間)は取れません。

なぜなら、担任を持つと、仕事量が尋常じゃないから。

指導案を書く時間をじっくりとるのはほぼ不可能です。

(夏休み・残業・持ち帰り仕事・休日返上でやる、のどれかです)

そのため、教育実習のときが、指導案づくりにじっくり時間をかけられる、もっとも良い時間なのです。

大学や、勤務先の学校で学べる指導案の書き方をしっかり身につけて、教員になった時に書き方で困らないようにしましょう。

今すぐ、指導案の書き方の基本を学びたい方は、姉妹ブログの指導案インフォメーション|指導案の書き方まとめで詳しくまとめてます↓

指導教官と十分に相談して作り上げる

査定授業では「あれをやってみたい」「これをやってみたい」といろいろとアイデアが溢れてくる人も多いことでしょう。

やりたいことが思い浮かぶのはとてもいいことですね。

でも、1つだけ注意してほしいことがあります。

それは、「一人で授業を作り上げてはいけない」ということ。

時に、自分のやりたい授業アイデアが「それはちょっと難しいんじゃないかな…」とストップをかけられて、

「なんでやりたいことをやらせてくれないんだ!」

とモヤモヤするかもしれません。

でも、そんなときでも、指導教官のアドバイスに耳を傾けたほうがいいです。

指導教官の先生は、これまで何百回、何千回と授業をしてきている「プロ」。

教育実習生からの授業相談を受けた時、指導教官の先生の頭の中では、

- せっかく実習生が考えたアイデアだから挑戦させてあげたい…

- でも、査定授業だから大失敗させてしまったら大変(実習生の単位・評価に関わるため)

- 時間配分の見積もりが甘くて、このままじゃ時間内に終わらない…

- クラスの子の実態と少しズレている

- 見た目は楽しそうな実践だが、本時の目標とはズレている。このままだと「活動あって中身なし」になるな…

など、様々な視点で考えてくださっています。

自分では気付けない視点からの授業づくりが学べる機会なので、「自分も」「指導教官も」双方が納得できる形を見つけてから指導案を完成させましょう。

配り方は学校の風潮に合わせる

指導案が完成したら、配り方にも気をかけましょう。

実は、指導案の配り方には、学校独自のルールやマナーがあることが多いです。

例えば、私が勤めていた地域では、以下のようにして配る慣習がありました。

(この慣習、省略できるものはそろそろ無くなってもいいんじゃないかな…と思っていますが。田舎なので…。)

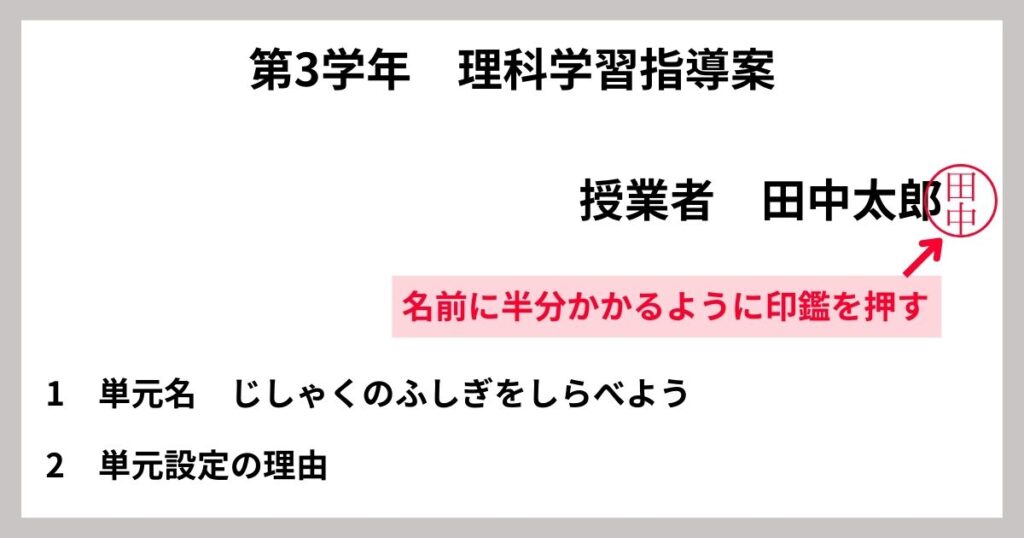

自分の名前の横に印鑑を半分ずらしで押す

(これやってる自治体はまだあるのだろうか…?)

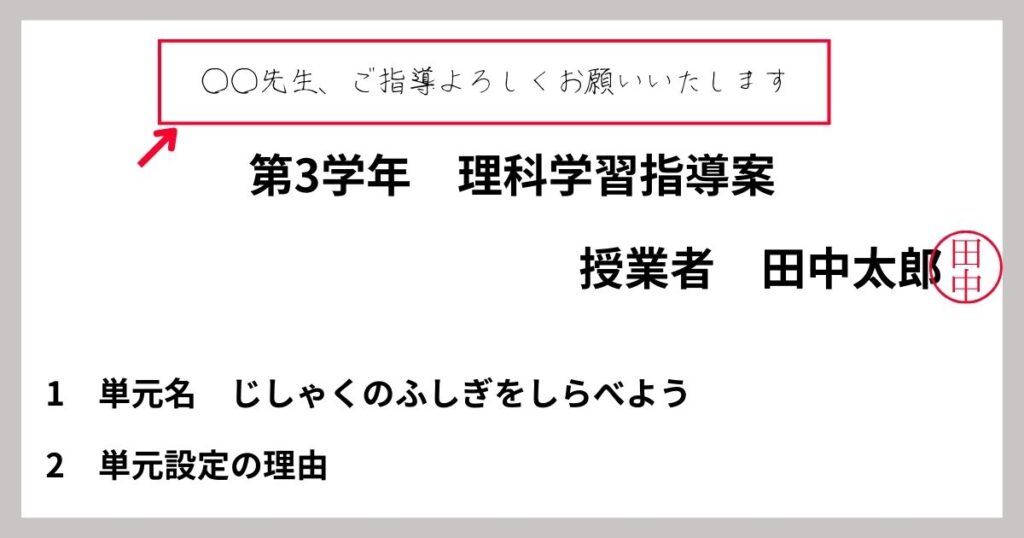

手書きメッセージ

指導案の上部に「○○先生、ご指導よろしくお願いいたします」と手書きで記入

(配布対象:指導教官、管理職、特に指導でお世話になっている先生のみ)

(もし、このルールがある場合は、「ご指導よろしくお願いいたします。」の部分までPCで書いておくと、最後に名前「◯◯先生」を書き入れるだけなのでラクです)

最近は、こういった慣習も簡略化されている場合もありますが、各学校・地域によってルールが異なる場合があるので、必ず指導教官に確認してから指導案を配りましょう。

教育実習・研究授業の失敗行動②:大学の先生にお願いしていない

失敗行動2つ目は「大学の先生に査定授業参観のお願いをしていない」です。

教育実習の査定授業では、大学のゼミの先生が、授業参観をしに来ることになっている場合が多いと思います。

(教育大学ではそうでした。ご自身の大学のルールを一度確認してください)

しかし、教育実習中に、査定授業のことで頭がいっぱいになっていると

大学の先生に査定授業の日程を報告するの忘れてた…

となりがちなんですよね。

私の後輩も、査定授業の連絡をいれるのが遅くなって、教授にこっぴどく叱られてました。

大学の先生に参観をお願いする場合は、査定の日程が決まったその日に連絡をいれるようにしましょう。

(大学の先生のスケジュール調整が難しいみたいですよ)

教育実習・研究授業の失敗行動③模擬授業をしていない

失敗行動3つ目は「模擬授業をしていない」です。

「指導案が出来たから、あとは査定の日を待つだけか…」

なんてことは、絶対しないでくださいね!

毎日授業をしている正規の先生方でさえ研究授業の前に1回は模擬授業(板書の確認や発問のイメージなど)を行います。

以下の点を確認しながら、模擬授業を行いましょう。

(担当教官の先生にお願いしたら、模擬授業に付き合ってくださると思います)

時間配分

ストップウォッチを使って、各活動にどれぐらいの時間がかかるかを計測して、時間配分をメモしておきましょう。

実際は、想定している時間よりもちょっと多めの時間かかることが多いです。

(5分予定だったら7分ぐらい)

私(小学校・45分授業)の場合、

38〜40分ぐらいの想定で授業を組み立てる→45分ぴったり!

になりやすかったです。

「本番は想定よりも時間がかかる」ということを頭に入れて、少し早めに授業が終わるよう計画を立ててみましょう。

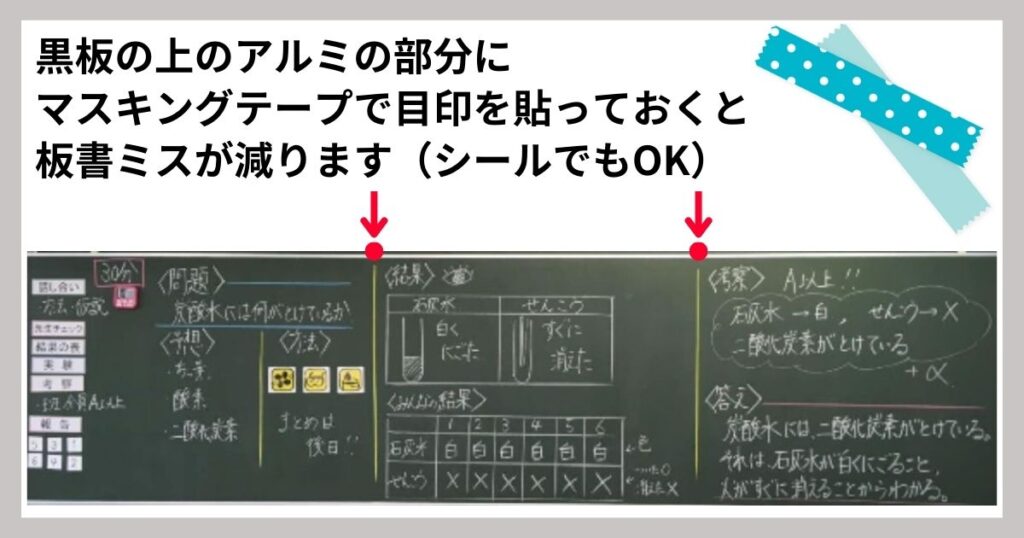

板書計画

板書は、かならず本番と同じように書いてみましょう。

貼り紙を使う場合は、その貼り紙もマグネットで貼り付けて、スペースの確認を行います。

「本番で予定していた板書が全部入りきらなかったらどうしよう…」

と心配な方は、板書の上部にマスキングテープを貼っておくのがおすすめ。

- 本番通りに板書を書く

- 目印となる部分の上部分にマスキングテープを貼る

- 写真を撮って印刷し、手元のバインダーに入れておく

- 当日、マスキングテープを目印に、字が入るように板書する

の3ステップで本番を迎えれば、板書で失敗することが減りますよ。

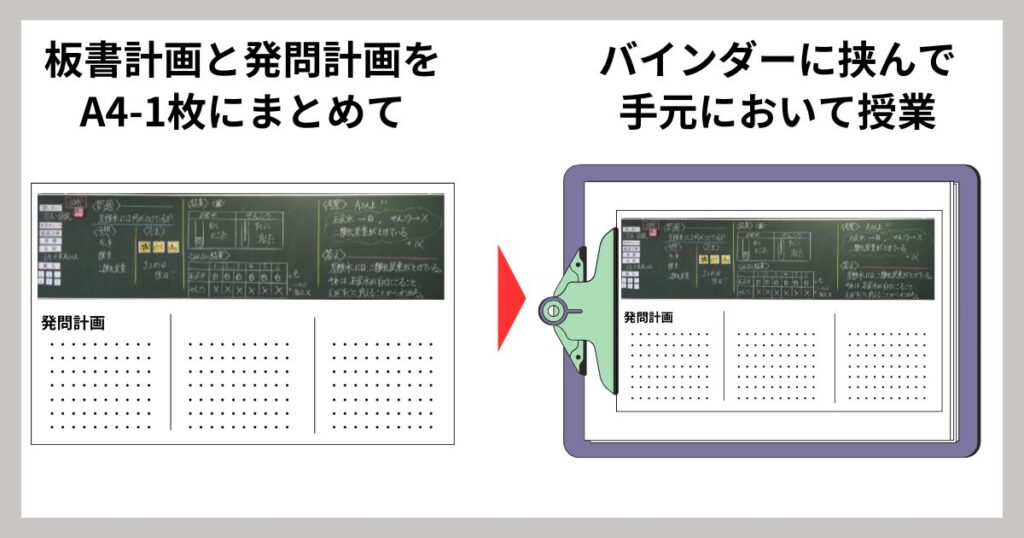

発問計画

授業のとき、どんな発問(児童生徒の思考を促す問い)をするのか、計画を立てておきましょう。

現場の先生方であれば、重要な発問をいくつかメモするだけで授業ができますが、教育実習で「緊張して頭真っ白になってしまいそう…!」という方は、一旦全部のセリフを書き出しておくと安心かもしれませんね。(私は教育実習のとき心配だったので、ほぼ全部の指示・発問を書き出した記憶があります…)

査定までに授業をやった感覚を思い出しながら、

- 重要な部分のみ発問を書いておくのか

- 要所要所の発問を書いておくのか(導入・展開・週末の各場面2〜3ずつぐらい)

- 全部の指示・発問を書き出しておくのか

どれにするのか決めるとよいでしょう。

そして、自分の見やすい形にして、A4サイズ1枚にして手元のバインダーに挟んでおくと安心ですよ↓

(先程の板書計画と一緒に1枚にしておくのがおすすめ)

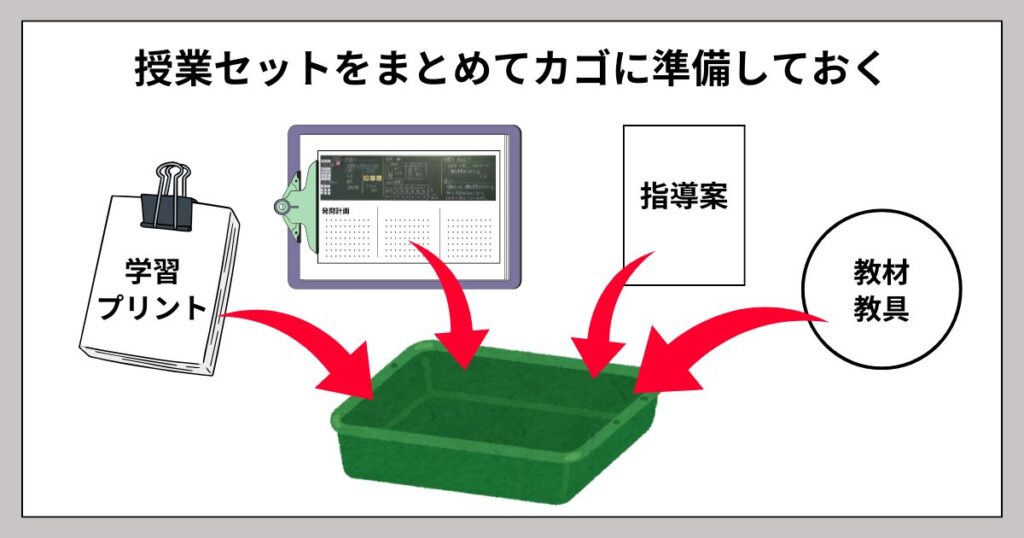

学習プリント・ワークシート・その他教材教具

学習プリントやワークシートには、一度えんぴつで書き込んでおきましょう。

パソコン上の画面ではいいサイズと思っていても、実際に書いてみると

「あれ?書きづらいな」

「小学校低学年はもう少し大きいほうがいいかな」

と、細かい修正点に気づくことが出来ます。

また、学習プリントやワークシート・その他の教材教具は、「授業セット」としてカゴにワンセットにして入れておきましょう。

そうしないと、当日授業が始まったあとに、

「あ!職員室の机の上に、学習プリント置き忘れてきてしまいました…!!」

となるかもしれません。(教育実習あるあるです)

授業の忘れ物がないよう、確実に準備を済ませてから本番に臨みましょう。

教育実習・研究授業の失敗行動④協議会のことを考えていない

失敗行動4つ目は「研究授業の後にある協議会のことを考えていない」です。

研究授業は授業が終われば終わり…というわけではありません。

むしろ、「授業後の協議会が苦手…」という人も多いかもしれませんね。

ここでは、協議会までの流れや、どのように「自評」を述べればいいのかなどを詳しく紹介します。

授業〜協議会の簡単な流れ

では、まずは「授業」〜「協議会」までのかんたんな流れとポイントを確認しておきましょう。

- 授業

- 授業終了

- 協議会の準備

- 協議会

- 自評

- 質疑応答

- 最後のあいさつ

①授業

前日までに準備してきたことすべてを出し切りましょう。

②授業終了

授業終了時に、児童生徒のノート・プリント等の「主眼(ねらい)の達成状況が見取れるもの」を回収しておくのがおすすめ

(のちほど自評で使います)

③協議会の準備

放課後の協議会が始まる前までに、

- 主眼(ねらい)の達成度

- 本時の手立ての有効性

をまとめて、自評を準備しておきましょう。

(詳しくは次の見出し「自評の述べ方」をチェック)

④協議会

協議会では、主に3回、メインで喋ることになります。

- 自評(5分程度)

→次の見出しで詳しく - 質疑応答

→1つ1つ、自分の考えた授業について、落ち着いて答えましょう。

多少回答がしどろもどろになっても大丈夫です! - 最後の挨拶

→「子どもたちの頑張り」「指導教官をはじめとする先生方の力添えのおかげ」といった内容に触れながら、感謝の言葉で締めたら大丈夫です。

自評の述べ方

協議会では、最初に、授業者が「自評」を述べます。

自評というのは自分の授業に対して自分で評価をすることで、自分の授業の出来具合を3〜5分ほどで皆さんに報告をするのです。

基本的には、

- 単元名

- 本時のねらい

- ねらいの達成状況

- 本時の主な手立て

- 本時の主な手立てが有効であったかどうか

といった内容について話します。

私は、自評を言うのがすごく苦手でしたが、ある型に当てはめて言うだけで緊張せずに言えるようになりました。

その「自評の型」は、当ブログの姉妹サイトである「指導案インフォメーション|指導案授業の反省(自評)は事前に準備しておくのがおすすめ」の記事で紹介しています↓

自評の言い方がわからない方は、ぜひ確認して「自評の型」を手に入れてくださいね。

教育実習・研究授業の失敗行動⑤お世話になった先生方に感謝を伝えていない

失敗行動5つ目は「お世話になった先生方に感謝を伝えていない」です。

研究授業・査定授業をするまでに、多くの人の協力・支援があったことだと思います。

- 指導教官の先生

- クラスの子どもたち

- 授業見学をさせていただいた先生方

- 管理職の先生

協議会終了後は、指導教官をはじめ、指導でお世話になった先生方への感謝の挨拶を忘れずにしましょう。

また、研究授業の準備で児童生徒との関わりが減っていた場合は、終了後にしっかりと触れ合う時間を確保しましょう。

査定が終わったら、教育実習も終盤です。

最後までたくさん思い出を作りましょう!

教育実習の研究授業によくある質問

協議会での質問に答えられない場合はどうすればいいですか?

わからない場合は、正直に「分かりません。勉強不足でした」と答え、今後の課題とすることを伝えましょう。

模擬授業は何回ぐらいやればいいですか?

時間が確保できるなら、2回は行うことをおすすめします。1回目は一通り通してやってみて、細かい発問や番所の確認をする→不自然な部分等を修正。2回目で時間を計り、時間配分を調整するとよいでしょう。また、可能であれば指導教官に見ていただき、アドバイスをもらいましょう。

教育実習の査定授業で緊張して頭が真っ白になりそうです。対策はありますか?

頭が真っ白になりそうなら、発問や指示を全てメモしておくことをおすすめします。A4用紙1枚に板書計画と併せて整理し、バインダーに挟んでおくと安心です。ただし、メモは要点だけにして、児童生徒とのやり取りに集中できるようにしましょう。

教育実習の研究授業中に学習プリントを忘れてきたことに気づいたらどうすればいいですか?

まずは、このようなトラブルを防ぐため、前日までに「授業セット」としてカゴなどにワンセットにまとめておくのが大切。万が一の場合は、近くにいる先生に取りに行ってもらうようお願いするしかありませんね。

研究授業後の協議会での自評は何分くらい話せばよいですか?

一般的に3〜5分程度です。単元名、本時のねらい、ねらいの達成状況、本時の主な手立てとその効果について、簡潔にまとめて話すようにしましょう。

研究授業の準備と子どもたちとの関わりのバランスはどう取ればいいですか?

授業準備に集中するあまり、子どもたちとの関わりが疎かにならないよう注意が必要です。休み時間や給食の時間は極力子どもたちと関わる時間を確保し、研究授業後は特に、しっかりと触れ合う時間を作ることが大切です。

まとめ:教育実習の研究授業では「失敗行動」を避けて、成功に近づこう

教育実習の研究授業での失敗を避けるポイントについて紹介してきました。

まとめると、

- 指導案作成の重要性

- 入念な指導案作成が必要

- 指導教官との十分な相談

- 学校のルールに沿った配布方法の確認

- 事前準備の徹底

- 大学の先生への早めの連絡

- 模擬授業の実施

- 時間配分の確認

- 板書計画の検証

- 発問計画の作成

- 教材・教具の準備と確認

- 協議会への備え

- 自評の準備

- 質疑応答

- 感謝の表明

- 指導教官への感謝

- 支援してくれた先生方への挨拶

- 児童生徒との関係性の維持

研究授業は教育実習の集大成です。入念な準備と関係者への感謝の気持ちを忘れずに、充実した研究授業を目指しましょう。

教育実習「ノウハウカテゴリ」には、以下の記事があります。

気になる記事をタップで読んでみよう↓

\まとめ記事はこちら/

個別記事